iMemo上で動く アンプ出力抵抗及びPST回路の周波数特性シミュレータを作成しました。

Download

Ro_PST_Sim_Beta6b.zip

■ アンプ出力抵抗及びPST回路の周波数特性シミュレータ について

・このシミュレータはフルレンジスピーカに真空管アンプのような出力抵抗の大きいアンプをつないだ場合の周波数特性、

およびPST回路を挿入した時の周波数特性の変化をシミュレーションするものです。

・真空管アンプの出力抵抗の影響を考えたりPST回路の定数決めの目安の為に作成しています。

自分で使うために作成したものですが、作ったばかりで確認不足のβ版です。

・スピーカに直列に抵抗を入れるとアンプによる電磁制動が甘くなるので

グラフックイコライザなどで同じ周波数特性を与えた場合とは物理的にも聴感上も同じにはならない気がします。

しかし、勘や手数(てかず)で合わせこむよりは効率的と思います。

* 私自身未使用の為、「思います」となります。

・このシミュレーションは店長オリジナルのもので似たものは把握していません。その為、勘違いなどが無いか心配もありますが

やっていることは単純ですので、この資料をご理解の上 自己責任でご使用お願いします。

・負荷にスピーカ1個の等価回路を用いていますので、マルチウェイスピーカには対応できません。

・内容の間違いや不具合があった場合は全て作者に起因します。

但し作者は内容及び使用(ソースコードや資料を読むことを含む) によるいかなる損害に対しても責任を負いません。

この点についてご了承いただける方のみご使用下さい。

・グラフ作成、複素数などiMemoの機能のおかげで実装が楽にできました。

・このシミュレータはフリーです。また、自由に改造していただいて構いません。

但し再配布はZIPの中身を変えずにZIPファイルのままお願いします。連絡は不要です。

作者:うどん屋のカレー 店長 index.html

参考URL1:http://www7b.biglobe.ne.jp/~yakushi/av/bass_reflex.pdf

参考URL2:http://www7b.biglobe.ne.jp/~gyouza-seijin/technical/img/TSparameter.pdf

参考URL3:http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6925

参考URL4:http://kanon5d.web.fc2.com/audio/note/note_006.html

iMemo:https://sites.google.com/view/v-tails/win/imemo

■ シミュレーションのしかた

このシミュレータは iMemo を使用します。PCに既にiMemoがインストールされているものとして進めます。

①

Ro_PST_Sim_Beta6b.zip を解凍したものを同じフォルダに置いてください。

②

* 慣れたら②を飛ばして③を行っても構いません。

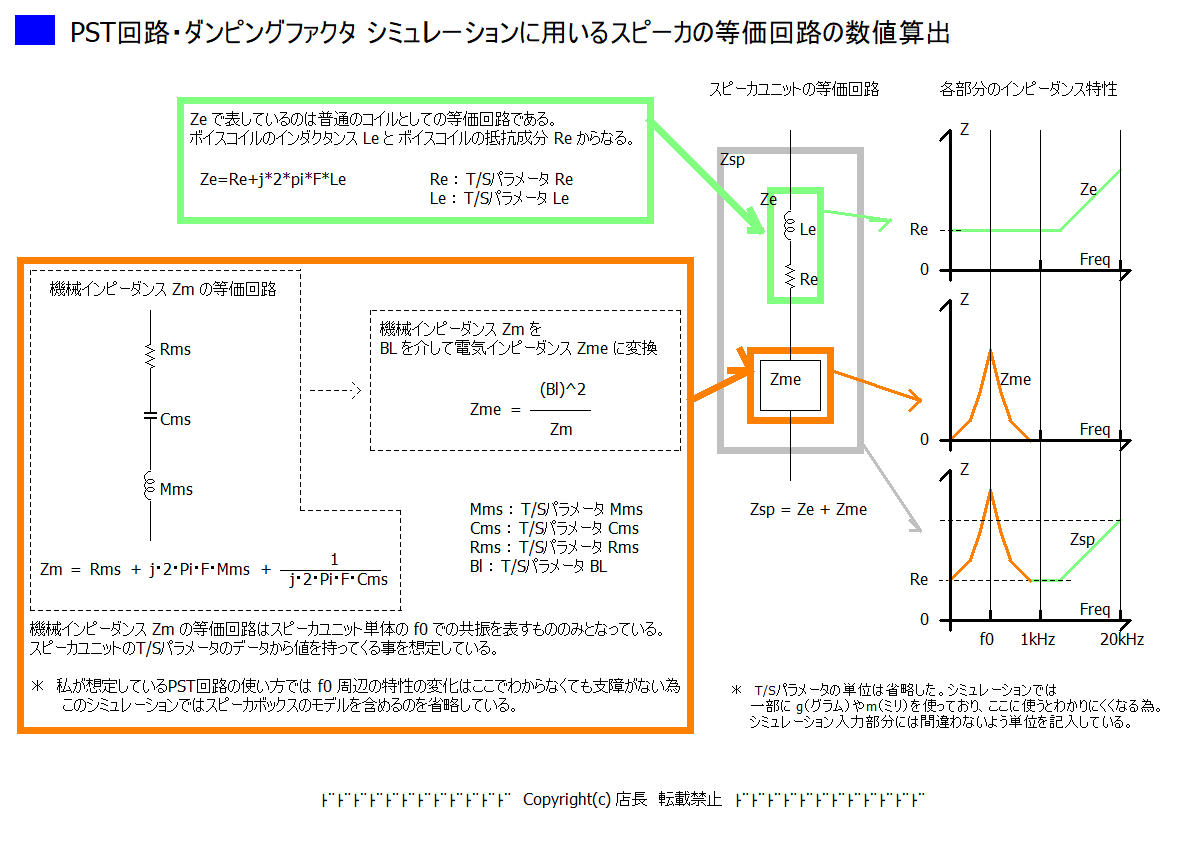

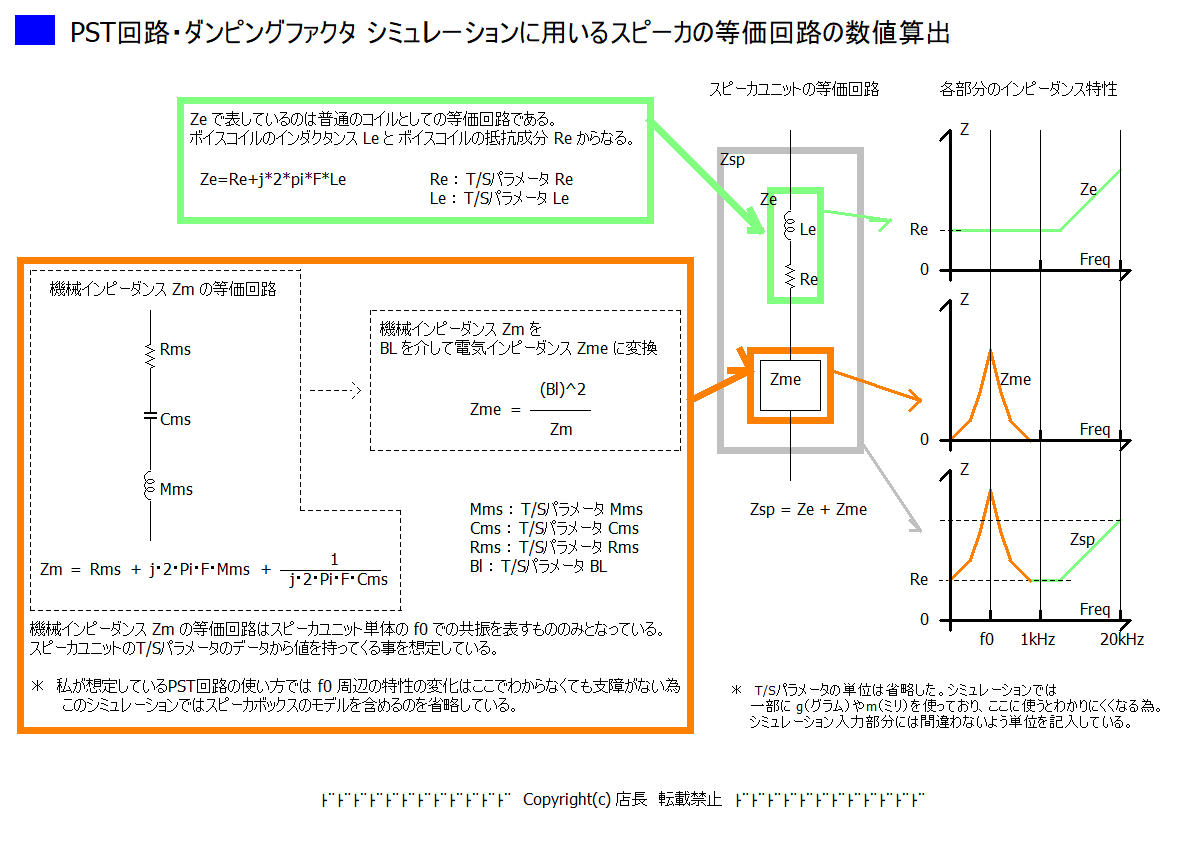

このシミュレータにおけるスピーカの等価回路モデルの説明をPNGファイルにまとめました。

一般的なものと思いますが軽く見ておいて下さい。

作業に入ります。

まずシミュレーションするスピーカのT/Sパラメータを確認します。

メーカーデータシート等からT/Sパラメータをピックアップします。必要なのは

Mms[g]

Cms[mm/N]

Rms[-]

BL[TM]

Re[Ω]

Le[uH]

になります。

メーカーによっては Rms が記載されていない場合があるようなので、その場合のみ

f0[Hz] *fs[Hz]と表記されている場合あり

Qms[-]

Mms[g]

から Rms を計算します。

iMemo のメニューから

ファイル → 開く →

(TOOL) Rms を f0・Qms・Mms から求める iMemo用.txt

を開いてください。

”input㈹” の代入マーク ㈹ の付いている行の数値部分を入力(編集)します。

* ㈹は機種依存文字の為 iMemoの色設定がデフォルトなら目立ちます。

代入式には単位が書かれていますので入力はそれに従ってください。

計算された Rms の数値をメモしておいてください。

* メモが面倒なら、もう一つ iMemo のウインドウを開くこともできます。

他、Cms を f0(fs) と Mms から求めるツールも同梱しています。

(TOOL) Cms を f0・Mms から求める iMemo用.txt

書いてあるパラメータはメーカーによりいろいろなので、同梱ツールで足りない場合は下記などを参考に自力で揃えてください。

http://kanon5d.web.fc2.com/audio/note/note_006.html

http://www.sbacoustics.com/index.php/download_file/-/view/191/

必要なパラメータが集まりましたら次に進みます。

ファイル → 開く →

TSパラメータからスピーカユニットの等価回路を作成する iMemo用.txt

を開いてください。

最初にデフォルトで入れてある数値でグラフ設定を確認しておきます。

iMemoの画面 上方の 計算(C) の左下の グラフのマーク をクリックするとグラフが出ます。

続いて

コードの一番上にある グラフ設定 を反映させます。

グラフ設定部の一番下、 "#Graph.Range.Y-軸 ...." よりも後の行にカーソルを持ってきてから

(*iMemoエディタ上のカーソルまでの行のグラフ設定が反映される)

計算 → #グラフ設定実行(X)

を行ってください。

グラフの設定が終わったら

”input部” の代入マーク ㈹ の付いている行の数値部分を入力(編集)します。

代入式には単位が書かれていますので入力はそれに従ってください。

入力するのは

Mms[g]

Cms[mm/N]

Rms[-]

BL[TM]

Re[Ω]

Le[uH]

になります。

iMemoの画面 上方の 計算(C) の左下の グラフのマーク をクリックするとグラフが出ます。

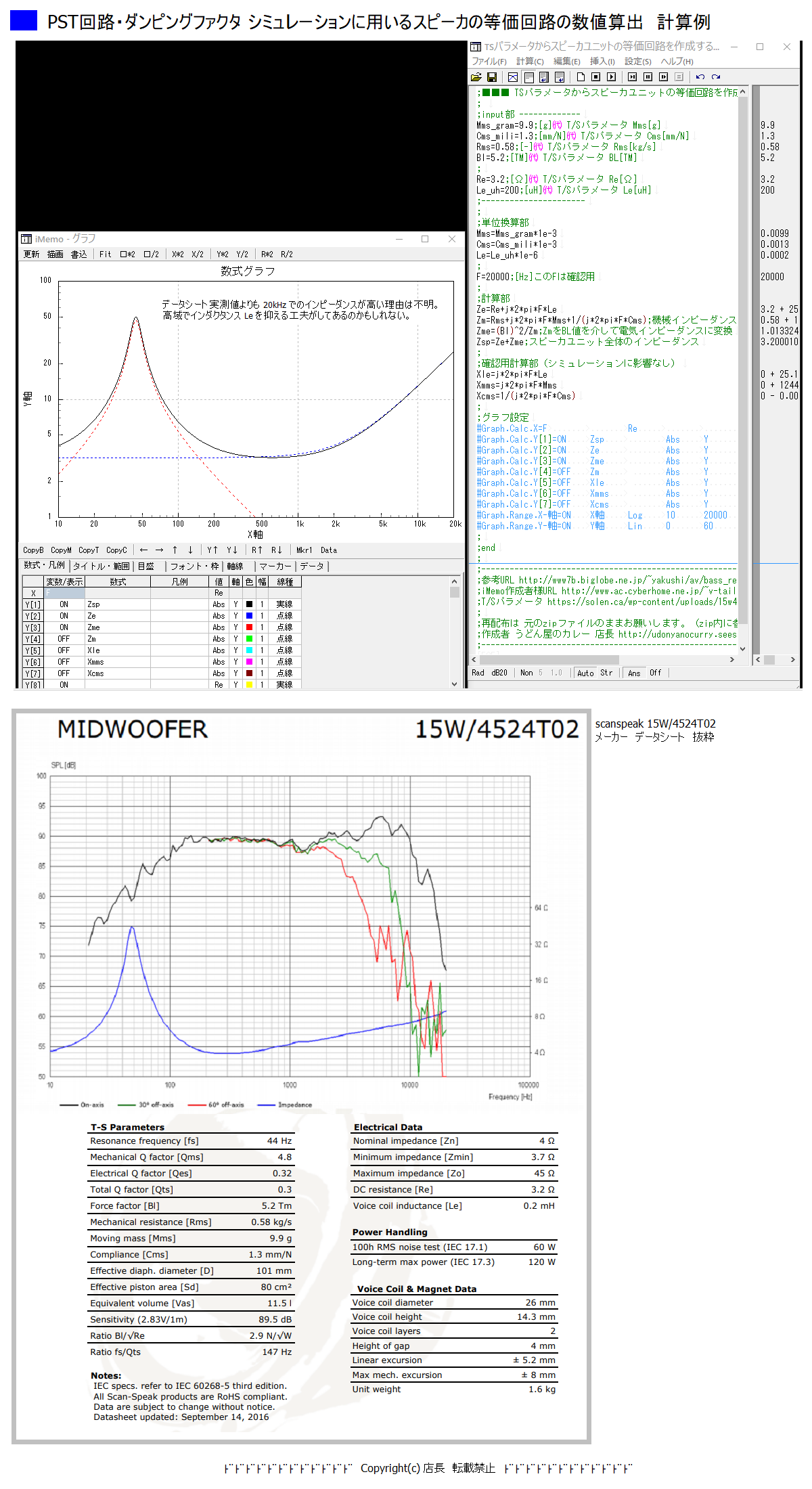

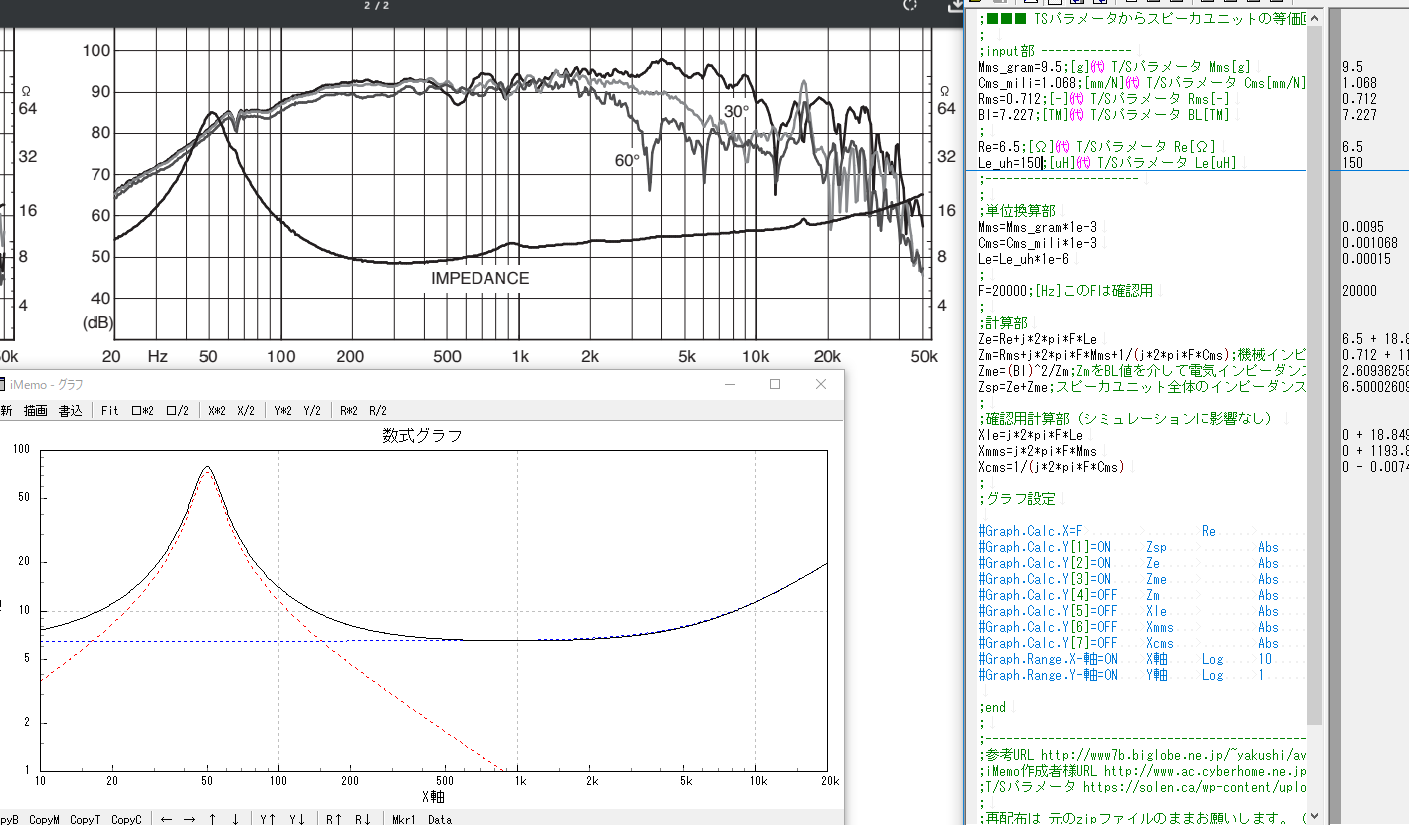

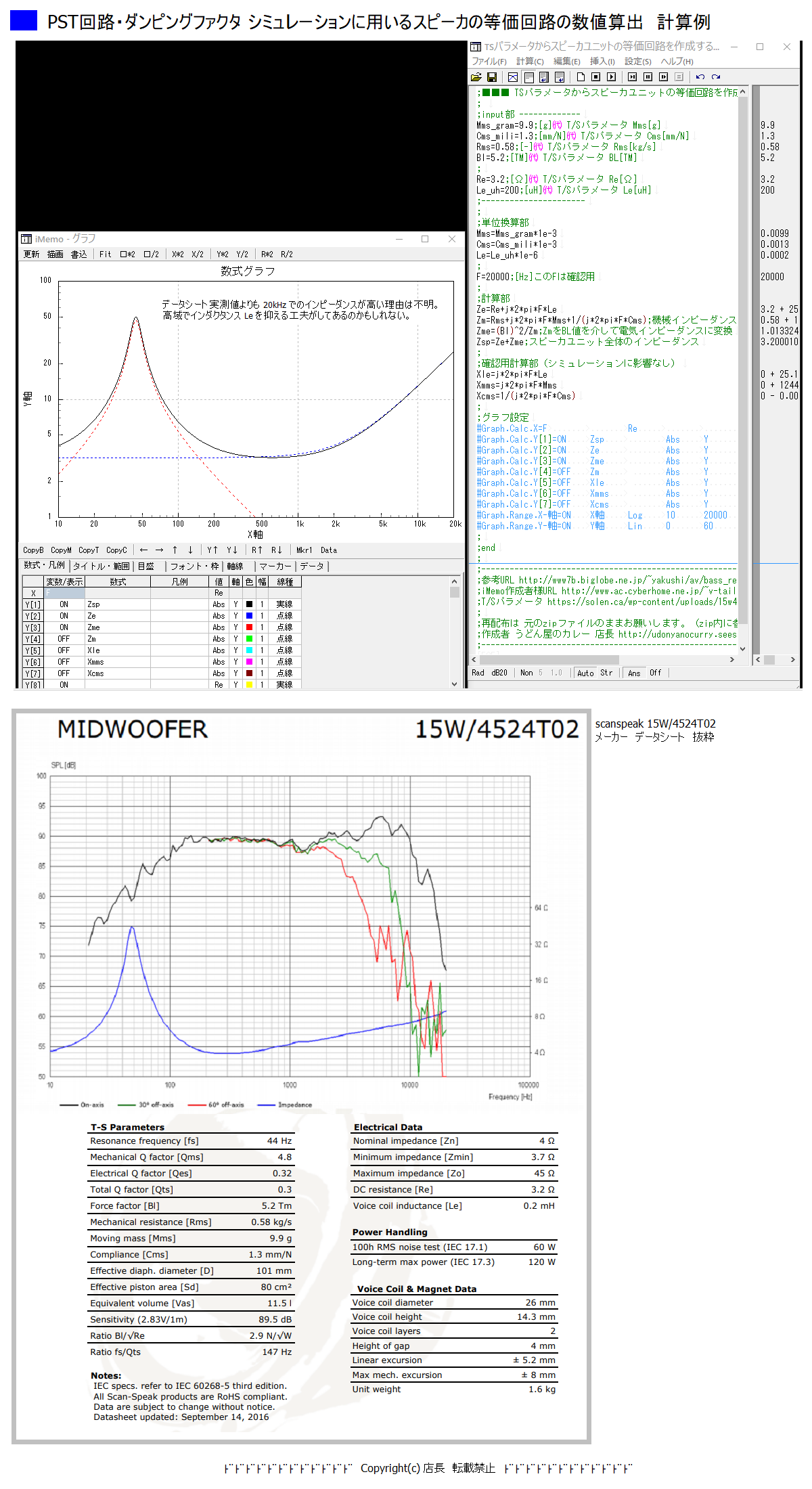

スピーカの等価回路モデルをメーカーデータシートと比較したものが下図になります。

グラフのスケールは適宜調節してください。

メーカーのインピーダンスカーブのグラフと比較して大体合っているか確認します。

Le[H]の値は周波数によってかなり変化することがあるようです。

このシミュレータはスピーカで消費される電力の変化から Ro及びPST回路の影響をシミュレーションするものなので、

多分ですが、20kHzのインピーダンスがデータシートのインピーダンスと合うように Le[H] を変えたほうが良いように思います。

等価回路のインピーダンスカーブが大体データシートと近くなったら、そのT/Sパラメータをコピペしておいてください。

大事なことを書き忘れました。

当たり前のことですが、このスピーカの等価回路はT/Sパラメータ測定条件、もしくはデータシートのインピーダンスカーブ測定条件のものです。

一番上の図で Zme にあたる部分は 逆起電力 をインピーダンスで表したものですが

逆起電力は誘導起電力ですのでフレミングの右手の法則により発生しています。V=B・L・v[V] です。

小文字の v はボイスコイルの速度で、ボイスコイルの速度(動き)はコーン紙を通してスピーカボックスの容積やバスレフダクトの共振の影響を受けます。

それでインピーダンスカーブを確認することでスピーカボックスの動作を知ることができるわけですが

メーカーデータシートのT/Sパラメータやインピーダンスカーブには当然ながらユーザーのスピーカボックスの条件は入っていません。

スピーカボックスまで含めてシミュレーションできれば便利な面もありますが、その分入力が煩雑になりますし

PST回路を設定した後スピーカボックスを合わせこむか

スピーカボックスを作った後PST回路で調整を加えるか

で実用上支障がない、と今のところ考えています。

しかしながら、蛇足ですが

自分でインピーダンスカーブの測定ができる場合は、グラフを見ながら大体合ったスピーカ等価回路の定数にすることは可能です。

但し、シミュレーションに使用しているスピーカの等価回路モデルは単純ですので、複雑なカーブの場合は大体で合わせることになります。

③

スピーカの等価回路の定数が出ましたので、出力抵抗・PST回路のシミュレーションに入ります。

単なる電気回路になっているので 後は交流回路のオームの法則を解くだけになります。

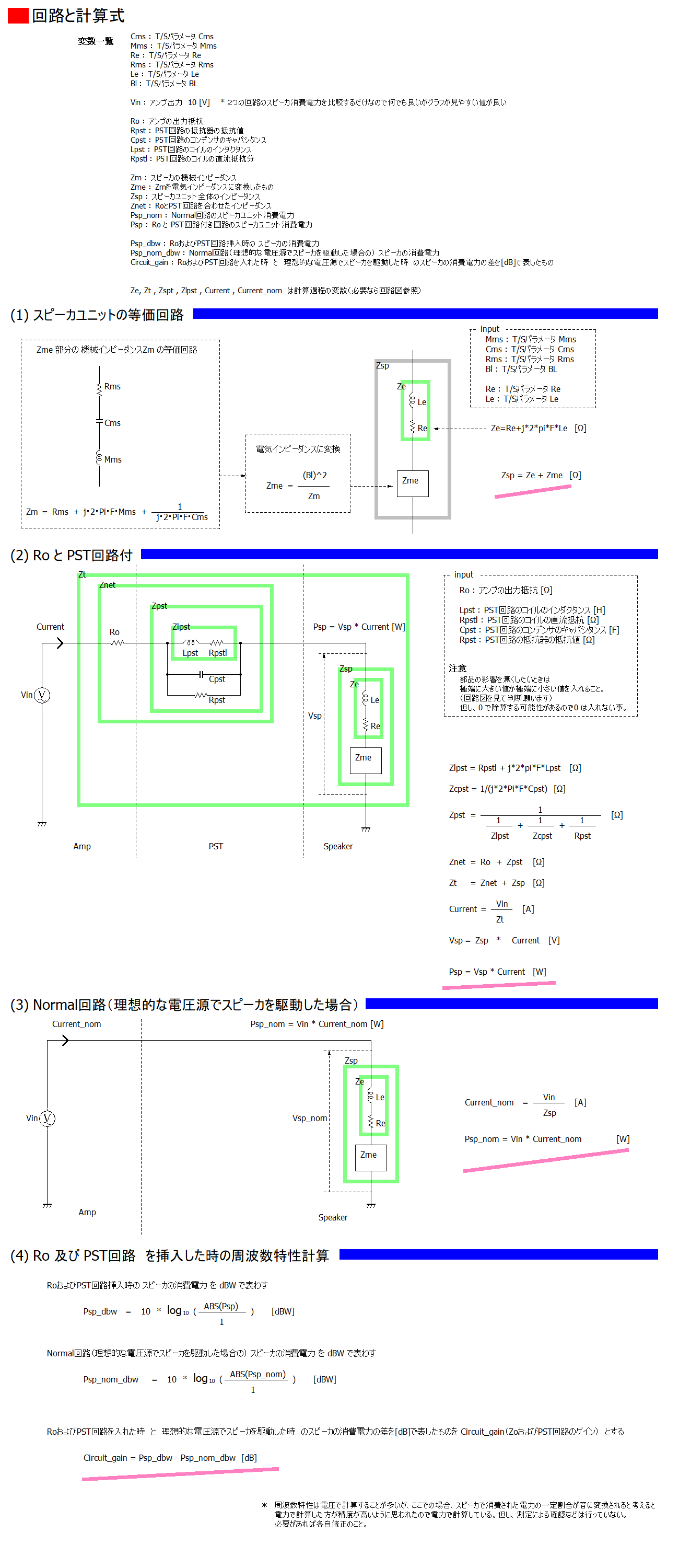

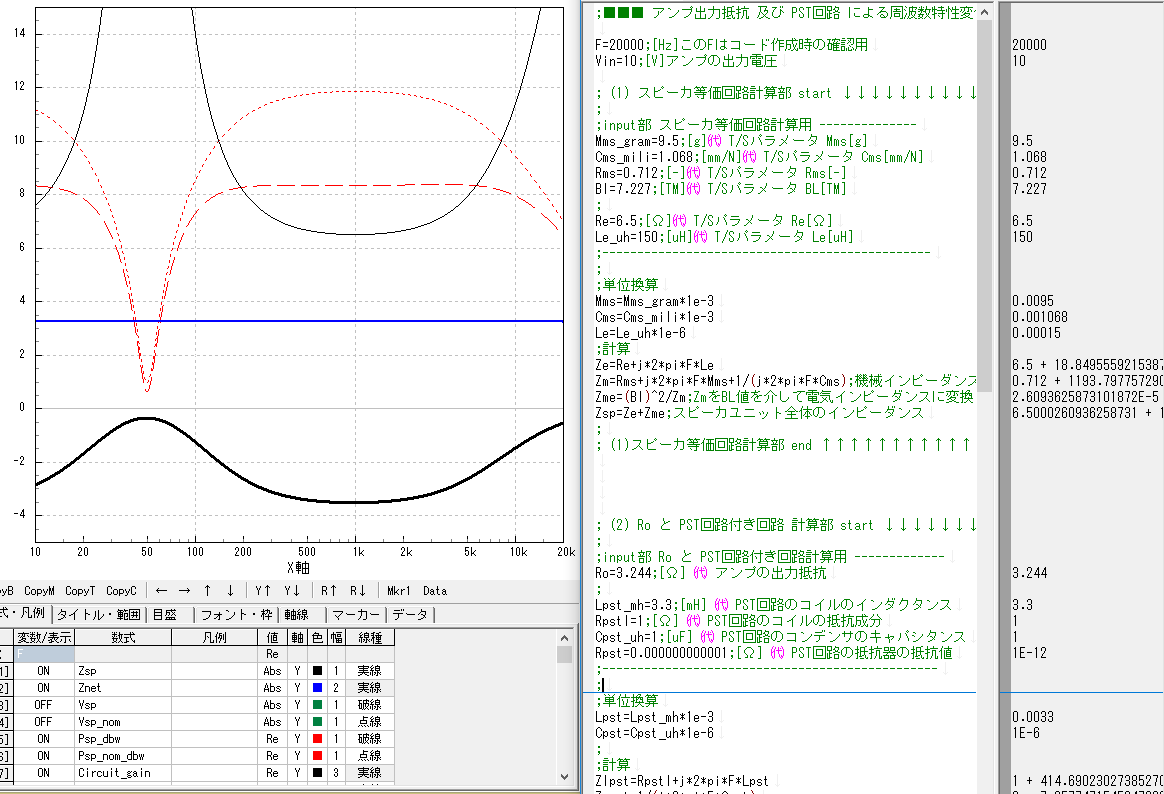

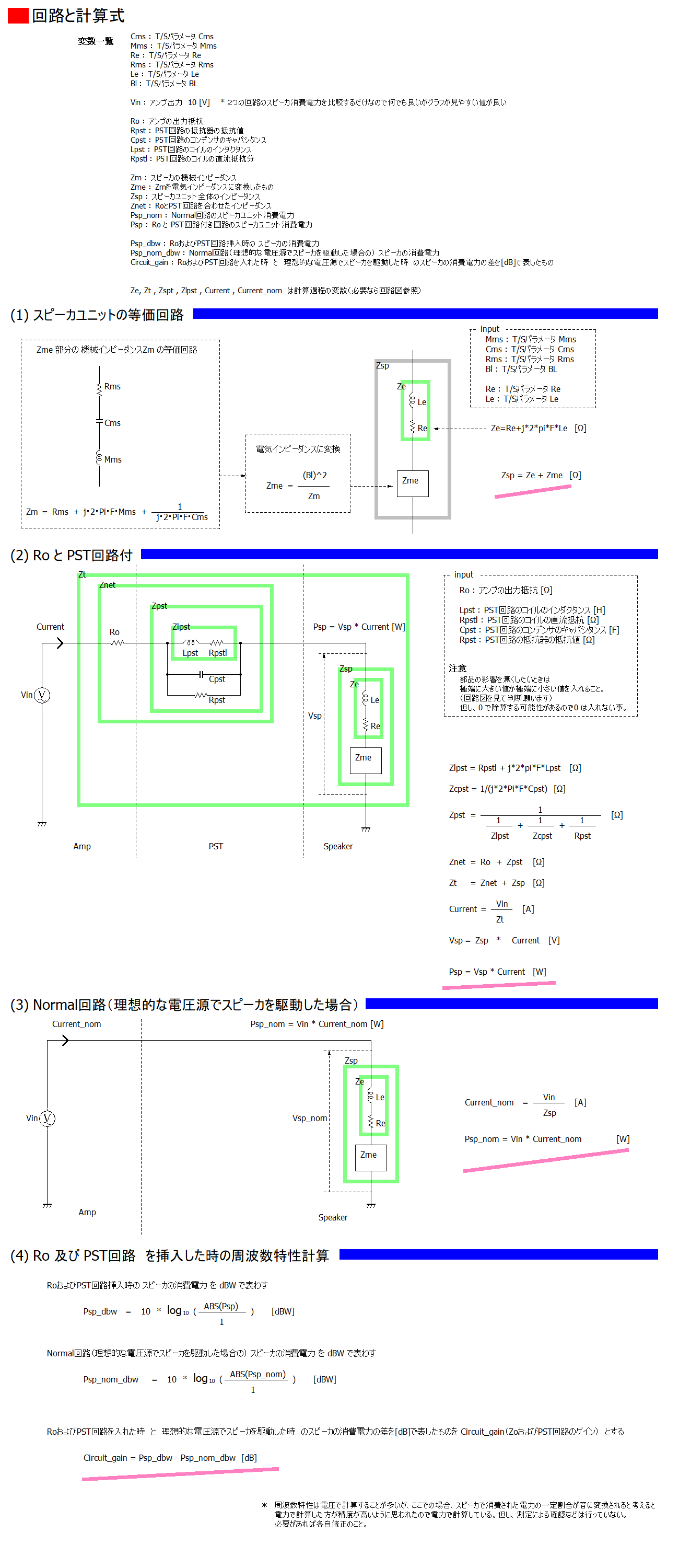

下の図にまとめました。

説明すると、

「(1) スピーカユニットの等価回路」 はここまで書いてきたことと同じです。

(2)を飛ばして

「(3) Normal回路(理想的な電圧源でスピーカを駆動した場合)」 は計算上の基準です。

出力抵抗が 0[Ω] スピーカケーブルの抵抗値も 0[Ω] としてスピーカを接続した場合になります。

Normal回路と命名していますが、ここまでは実際にはあり得ません(* 半導体アンプをスピーカに短距離でつなぐとかなり近いものとなります)。

スピーカで消費する電力 Psp_nom は Psp_nom = Vin * Current_nom [W] となります。

戻って

「(2) Ro と PST回路付」 はアンプの出力抵抗 Ro と PST回路 を含めた回路になっています。

普通のPST回路と一見違うのは、コイルの抵抗分が設定できるように抵抗 Rpstl があることです。実際に抵抗器を入れるわけではありません。

安くサイズの小さいコイルは直流抵抗が大きく、抵抗分が無視できないからです。

シミュレーションはRoとPST回路の定数を変えることで行います。

「(4) Ro 及び PST回路 を挿入した時の周波数特性計算」 は

まず(2) と (3) の回路のスピーカの消費電力を 1[W]を 0[dB]として[dBW]に変換します。

(3) の回路は Psp_nom_dbw になり、シミュレーション結果のグラフを見ると電力的には平坦ではありませんが

音圧的にはこの時にデータシートの周波数特性になります。周波数特性の良いスピーカユニットならば大体フラットになっていると言うことです。

(2)の回路は Psp_dbw になります。

Psp_nom_dbw よりも上がることはあまりありません。ただ、定数によってはインピーダンス整合が一部の帯域で改善してそこだけ少し上がる場合もあります。

Circuit_gain = Psp_dbw - Psp_nom_dbw [dB] が2つの回路の差を [dB] で表したものです。Ro及びPST回路による変化分の周波数特性になります。

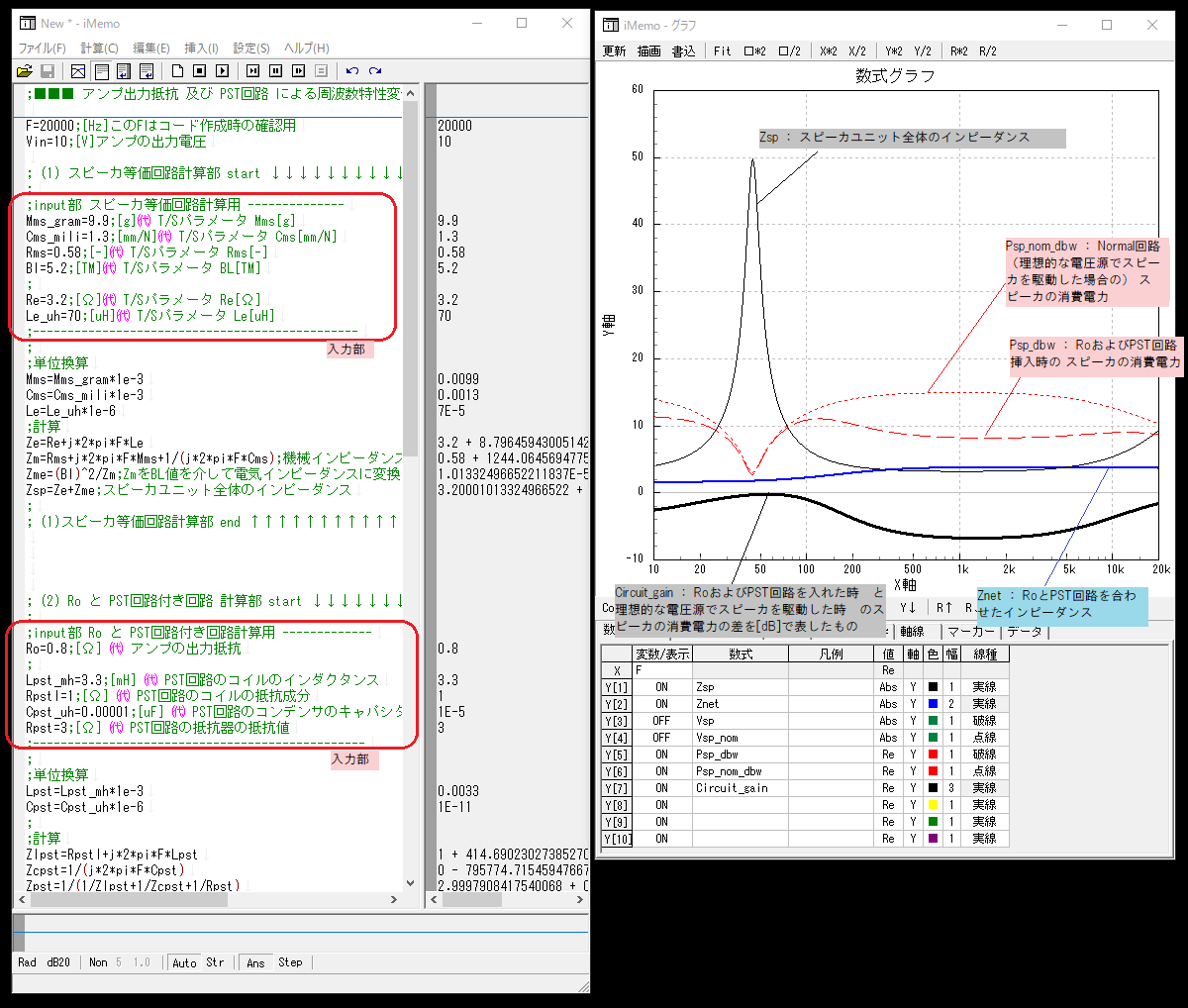

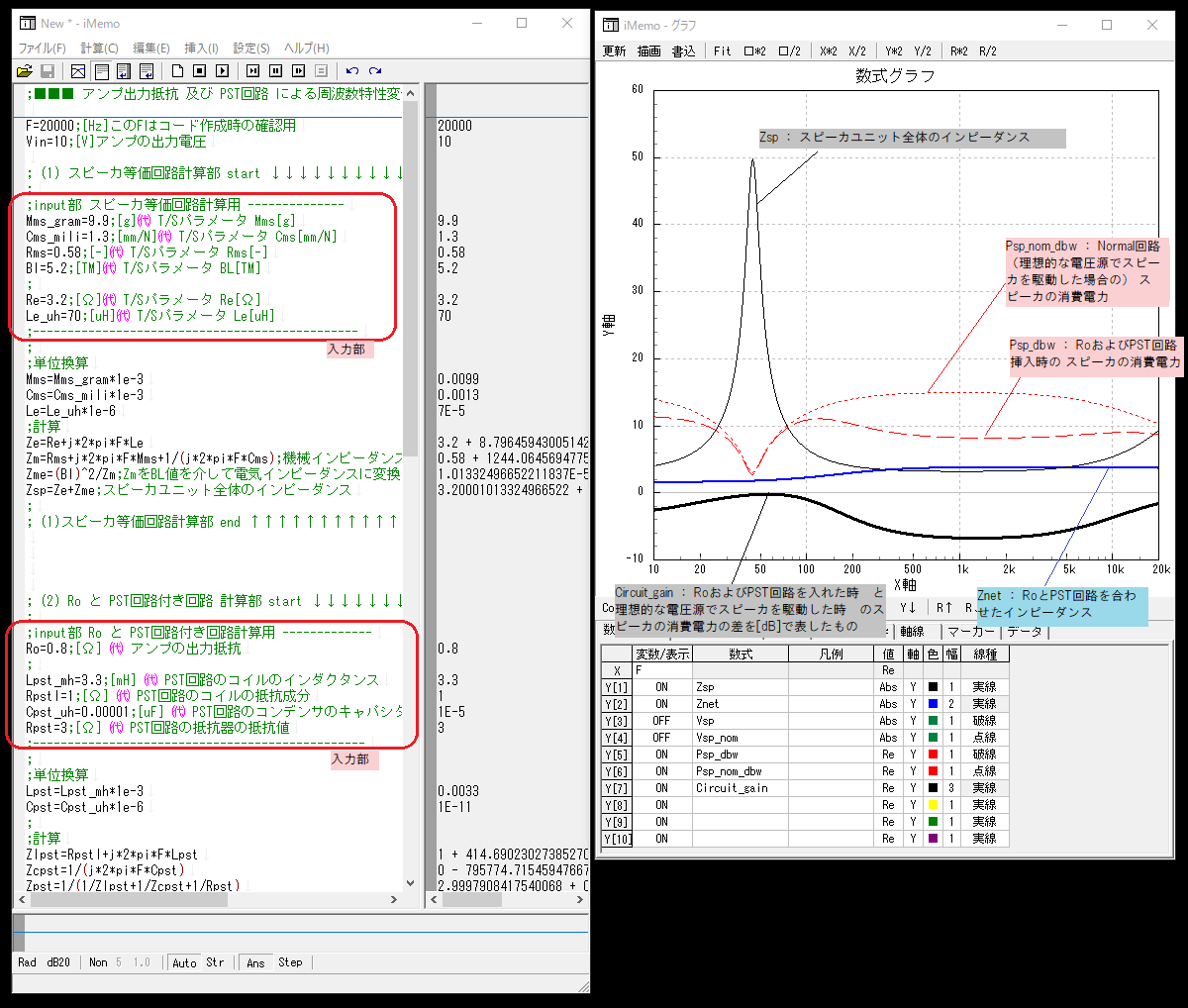

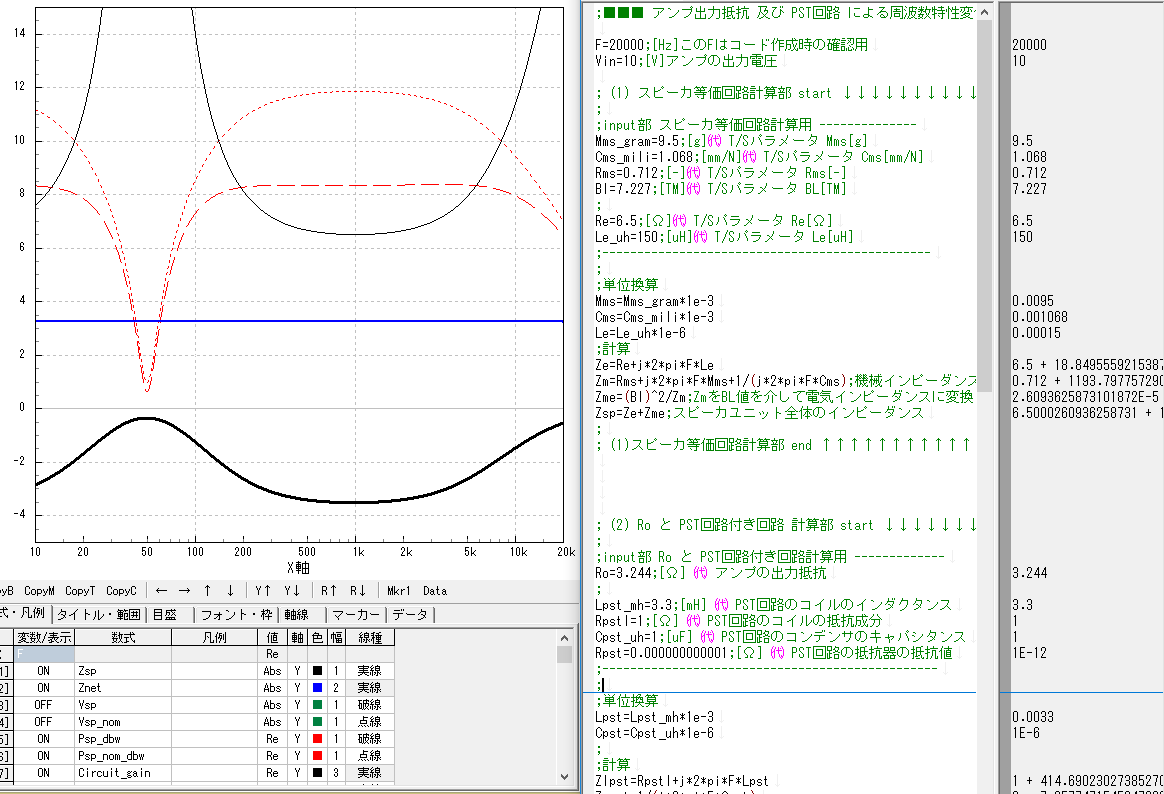

↓動作時の画面

実際にiMemoを使ってみます。

iMemo のメニューから

ファイル → 開く →

アンプ出力抵抗及びPST回路の周波数特性シミュレータ_iMemo用_Beta6b.txt を開いてください。

最初にデフォルトで入れてある数値でグラフ設定を確認しておきます。

iMemoの画面 上方の 計算(C) の左下の グラフのマーク をクリックするとグラフが出ます。

続いて

コードの一番上にある グラフ設定 を反映させます。

グラフ設定部の一番下、 "#Graph.Range.Y-軸 ...." よりも後の行にカーソルを持ってきてから

(*iMemoエディタ上のカーソルまでの行のグラフ設定が反映される)

計算 → #グラフ設定実行(X)

を行ってください。

準備が終わりましたのでシミュレーションに入ります。

上の動作時の画面の 2つの赤枠の入力部 の数値を編集するとシミュレーションができます。

上の図の上側の赤枠はスピーカの等価回路の定数です。”TSパラメータからスピーカユニットの等価回路を作成する iMemo用.txt”を使って決めた数値です。

上の図の下側の赤枠がアンプの出力抵抗とPST回路の定数になります。グラフを見ながらここを変えてシミュレーションします。

簡単な例をやってみたいと思います。

■ 例1

ダンピングファクタ 2.5 のアンプと 100 のアンプで FOSTEX FF165WK を駆動した時の周波数特性を比較します。

FF165WKのT/Sパラメータ値を見ると

Mms[g]=9.5

X Cms[m/N]=1.068 *このまま入れると fo が異常に低くなります。他メーカーのT/Sパラメータを見ても Cmsは 1[mm/N] 前後であり

Cms=1/(4*pi^2*fs^2*Mms) から計算しても Cms[mm/N]=1.067 なのでデータシートの記載ミスと思われます。

〇 Cms[mm/N]=1.068

Rms[-]=0.712 *"(TOOL) Rms を f0・Qms・Mms から求める iMemo用.txt" にて計算

BL[TM]=7.227

Re[Ω]=6.5

Le[uH]=56

となります。

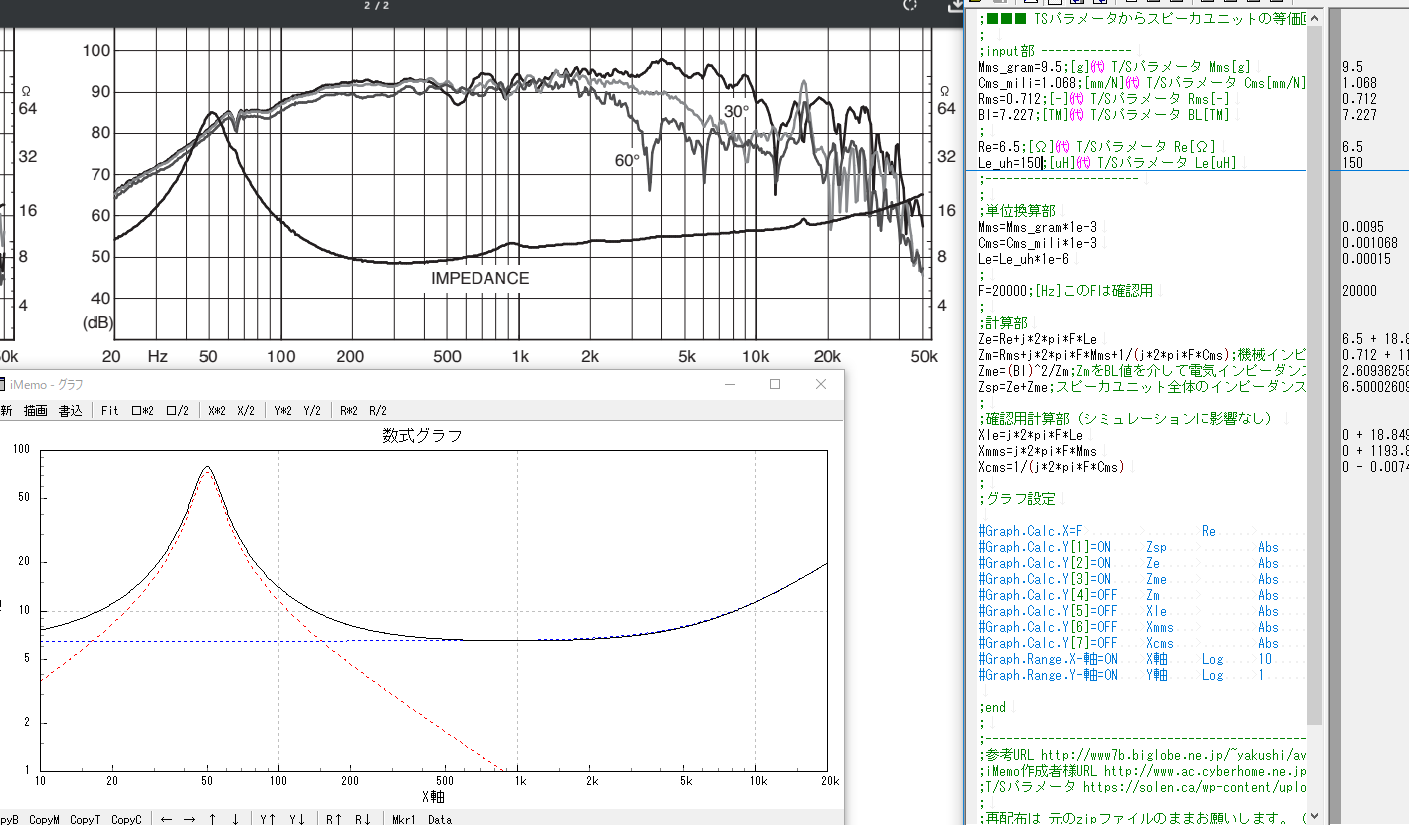

これを "TSパラメータからスピーカユニットの等価回路を作成する iMemo用.txt"に入れてインピーダンスカーブをデータシートと比較すると

20kHzでのインピーダンスの差異が大きいです。

この件は上にも書きましたが、今回は Le を実際のインピーダンスカーブに大体合うように 150[uH] に修正します。

これを反映し、以下の定数でシミュレーションを行います。

Mms[g]=9.5

Cms[mm/N]=1.068

Rms[-]=0.712

BL[TM]=7.227

Re[Ω]=6.5

Le[uH]=150

まず、シミュレーションするアンプの出力抵抗を知る必要があります。

アンプのスペックは出力抵抗ではなくダンピングファクタで表すことが多いのでダンピングファクタを調べます。

ダンピングファクタ測定時の負荷の抵抗値がわかれば良いのですが、書いていない場合は接続可能スピーカのインピーダンス範囲などから推測して下さい。

真空管アンプではダンピングファクタ 2.5 (負荷8[Ω]時)とすると Ro=8/2.5=3.2[Ω]となります。

ピュアオーディオ用の半導体アンプの場合はダンピングファクタ100位はあると思いますので、その場合、測定時負荷抵抗8[Ω]ならば出力抵抗 80[mΩ]となります。

なお、この計算は

”(TOOL) アンプの出力抵抗 を ダンピングファクタ・スピーカの公称インピーダンス から求める iMemo用.txt”

で行うことができます。

半導体アンプは Ro がかなり低いのでスピーカケーブルの抵抗値の方が気になってきますが、安物ではない普通のスピーカケーブルとして

オーディオテクニカ AT6159 (1mあたり800円) のスペックを見ると 4.4[mΩ/m]ですので5[m]に切って使うと行きと帰りで10[m]、0.044[Ω]となりました。

ここまでやるならスピーカ端子の接触抵抗も加えたいところですが今回は省略します。

整理すると

真空管アンプは Ro=3.2+0.044=3.244[Ω]

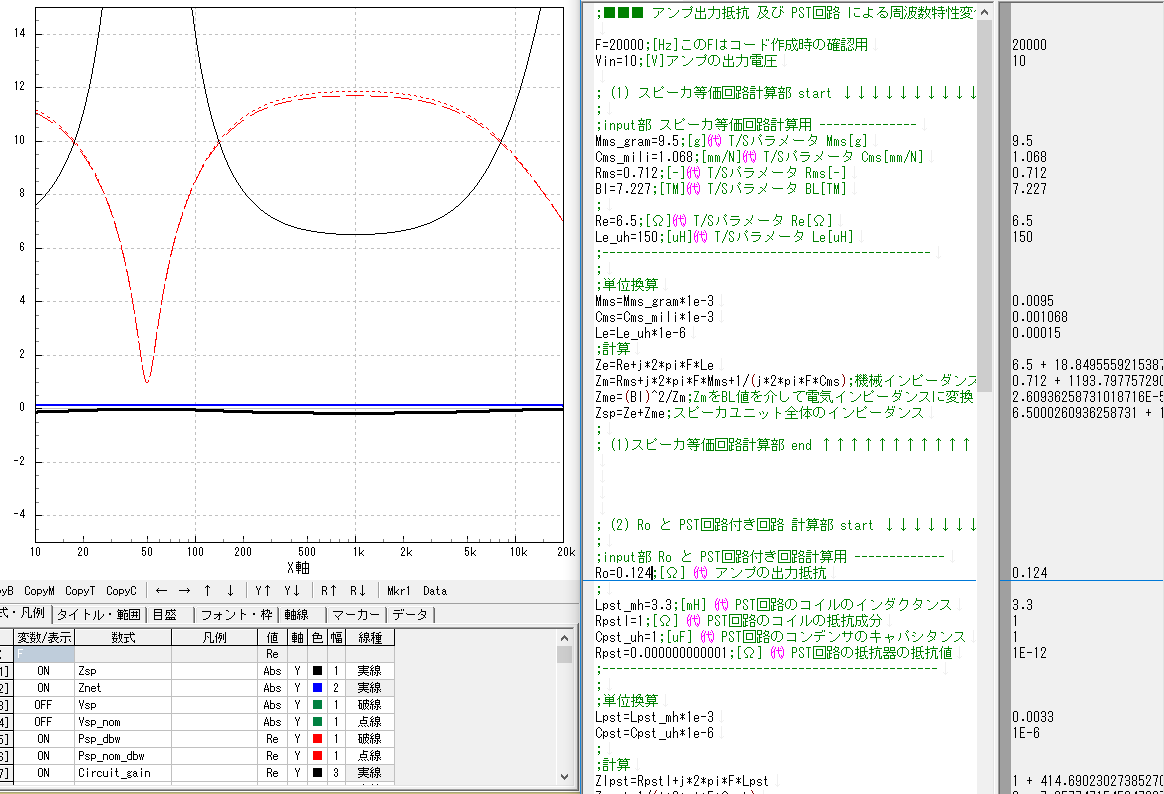

半導体アンプは Ro=0.08+0.044=0.124[Ω]

となります。

ではシミュレーションを行います。

下図が真空管アンプの場合です。

黒い太線が [dB]で表した Ro の影響です。Roの影響で1[kHz]付近が3.5[dB]下がり、インピーダンスの大きいfo付近と高域が0.5[dB]位しか下がらない為

1[kHz]を基準に見ると低域と高域が 約3[dB]ずつ上がったことになります。

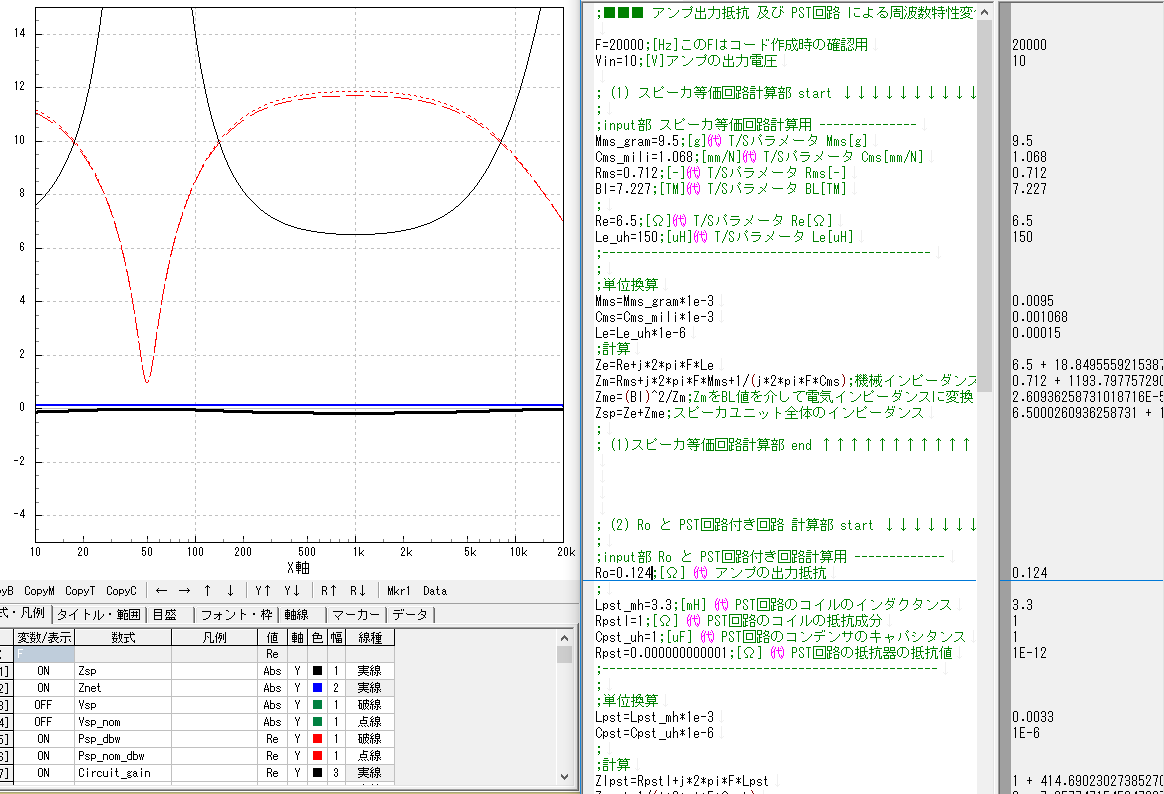

下図は半導体アンプの場合です。

スピーカのインピーダンスカーブから来る特性ですので、黒い太線の形は真空管アンプと同じようになるわけですが0.25[dB]位しか変化がありません。

比較すると、一般的なイメージとしての真空管アンプと半導体アンプの音の傾向とも合致する結果と思います。

簡単ですが使い方の説明は以上になります。

homeに戻る

┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨ Copyright (c) 店長 , 転載禁止 ┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨